⭐ Querida lectora, hoy vengo a hablarte de desear y de lo peligroso que es dejar de hacerlo.

La semana pasada acabé de leer un libro maravilloso. Fuerte y sólido como lo es un ladrillo, duro, poético. De esos que hacen que empezar a leer algo nuevo no sea sencillo porque se quedan demasiado pegados a ti. Pero ayer por fin lo conseguí. Después de pasear durante varios días El perfume de las flores de noche, de Leila Slimani (Cabaret Voltaire, 2022) en una totebag un poquillo destrozada (y extrañamente llena de restos de Pringles y envoltorios de caramelo), me decidí a abrirlo en uno de estos trayectos de metro amables, sin transbordos, sin esa prisa por salir corriendo a la siguiente estación, como si los 3 minutos de diferencia entre coger un tren y el siguiente fuesen, de alguna manera, a decidir si tu día ha merecido o no la pena.

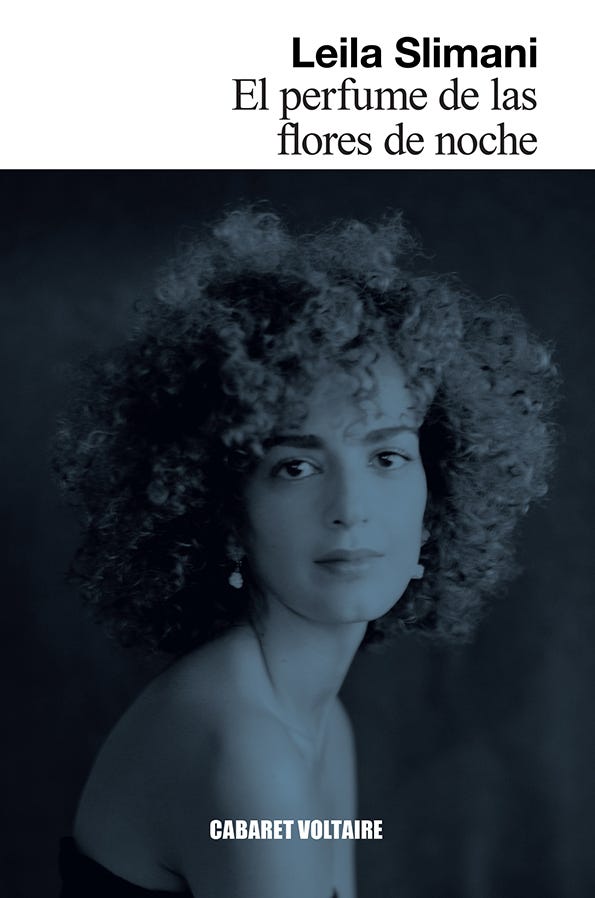

El libro me lo prestó una de mis hermanas en mi última visita a Alicante, así que ya venía con un sello de calidad. Es finito, la cubierta tiene un tacto suave y un acabado mate, y la foto de la autora que la ilustra está ligeramente difuminada, toda ella en unos inofensivos tonos de gris que parecen decir “no hay nada peligroso en estas páginas, léeme”. No necesitaba saber de qué iba para empezarlo, no necesitaba echar un vistazo a la contracubierta porque ya estaba convencido.

Imagina el susto cuando leí las siguientes palabras:

“Si quieres escribir una novela, la primera norma es saber decir que no”.

Así, sin decirte antes que te sientes ni nada. La autora pasa las siguientes páginas hablando sobre sus sucesivos encierros para acabar historias, los numerosos planes a los que ha tenido que decir que no, las copas que no se tomó, las cenas a las que no pudo ir, con ese riesgo, ese miedo a que la próxima vez no te llamen, a que la invitación ni siquiera aparezca porque para qué se van a molestar, si nunca estás.

Bueno, pues lectora, si además eres escritora, puedes estar tranquila, yo vengo a decirte que no estoy de acuerdo y que esta newsletter, de momento, es una lectura apta para todo tipo de lletraferits. Ojo, no es que no esté de acuerdo porque crea que Leila Slimani no tenga razón. La tiene, la tiene completamente. Mientras el tiempo para escribir no salga de debajo de las piedras, mientras no podamos detener las manecillas del reloj, escribir siempre será decir que no. Esta carta, por ejemplo, significa «hoy no voy a hacer ejercicio», «hoy voy a dejar que las estanterías cojan un poco más de polvo», «hoy no voy a seguir con ese relato que tengo a medias». Tiene razón, pero muy probablemente no vaya a aplicar sus consejos.

Y ahora es cuando te hablo de ella: la ambición. Verás, creo que llevo unos años en los que he deconstruido tantos pensamientos impuestos, que ya no sé dónde ha quedado la ambición por ciertas cosas. Creo que todo empezó cuando rompí con la investigación científica. En las carreras de ciencias nos enseñan que necesitamos ser los mejores de la clase, que solo así tendremos las mejores becas, los mejores contratos, con los muchísimos pensamientos implícitos que estas afirmaciones conllevan: «si no lo has conseguido, es que no te has esforzado suficiente», «si no te ha dado la nota, es que no vales para investigar», «si te has quedado sin contrato, es que has tomado malas decisiones respecto a tu carrera».

Cuando me di mi primera gran leche en la ciencia, tenía 23 años. Estaba acabando un máster en una materia que me encanta, la Biodiversidad, pero en un instituto lleno de conflictos, en un departamento en declive, del que todos los becarios acababan huyendo. Y yo solo podía compararme con mis compañeros de clase, que tenían cada paso de su carrera científica planeado al milímetro. Lo dejé. Dejé la investigación aparcada un tiempo y fue lo mejor que pude haber hecho. No estaba preparado, ese no era mi mundo. Años después, además, me daría cuenta de que toda esa planificación de la que mis compañeros presumían no era más que una gran fachada construida para defenderse de la competencia de la profesión.

En aquel momento, llegué a la conclusión de que la ciencia y yo seríamos compañeros de viaje, pero no siempre iríamos de la mano. Estaríamos juntos durante la jornada laboral, quedaríamos alguna que otra tarde para saciar ciertas curiosidades, pero dejaría de ocupar cada neurona libre en ella y, sobre todo, dejaría de sentirme culpable por no ser el mejor en algo.

De este pacto, saqué la conclusión de que la falta de ambición en ciertos campos de tu vida no es especialmente dañina. El problema, últimamente, es que creo que no he sabido tener medida con esto. Deconstruir pensamientos y deseos impuestos, como lo que debe ser la carrera de un científico, significa, a veces, quedarse huérfano de metas. Y últimamente miro a algunos aspectos de mi día a día sin saber muy bien qué quiero de ellos.

Decidí que la ciencia no me definiría, que solo sería mi trabajo, que no quería ser el mejor y no pasaba nada. Luego hice lo mismo con el trabajo, porque al fin y al cabo, solo es un medio de vida, un intercambio de tu fuerza por dinero que, en mi caso, cambia constantemente. Y luego hice lo mismo con las relaciones románticas, porque no hacía más que salir escaldado. Y luego con los libros, porque sí, me gusta escribir y deseo publicar mis historias, pero no quiero que sea el mercado editorial el que me imponga sus ritmos cuando ya tengo un trabajo que se come un tercio de mis horas. Y así, con tantas otras cosas.

Y, de repente, me quedé huérfano de ambiciones, de deseos. Y aquel muro que había levantado para protegerme, últimamente, se me está cayendo encima. Sigo pensando que no voy a encerrarme como quiere Leila que lo haga. Yo necesito tanto esas cenas y esas copas como ella acabar sus libros. Y sigo pensando que escribiré según mis deseos y con los descansos que necesite (por suerte o por desgracia, a mí no me persigue ningún editor para que le entregue ningún manuscrito).

Pero, si en algún momento decido aumentar el ritmo, decido encerrarme para acabar este o aquel proyecto, tengo que mirar ese deseo como la ambición que es y representa. Y lo mismo debo pensar respecto a la ciencia, al empleo, al amor, a los lugares que quiero visitar o en los que quiero vivir. Se me está cayendo encima el muro, pero creo que con la suficiente antelación como para esquivar los escombros.

Lectora, si algo vas a sacar en claro de esta carta tan desbarajustada es que la falta de ambición no te protege del fracaso, pero sí te deja cada vez más vacío. Así que ten cuidado, elige tus batallas, y desea, coño, ¡que estás viva!

P.D.: no he acabado de leer El perfume de las flores de noche, así que mantengo la esperanza de que Slimani sea menos radical en su mensaje.

Y, ahora, las otras estrellas:

⭐ Aquel libro del que hablaba en las primeras frases era La mala costumbre, de Alana Portero (Seix Barral, 2023). Hay tantos fragmentos que podría traer, tantas historias, tantas mujeres en ese libro de las que merece la pena hablar, pero prefiero que las conozcas por ti misma, si te apetece.

Yo me quedo con estas palabras, ahora que Madrid imprega todo lo que vivo, que me consume, ahora que me dejo devorar y que dejo de resistirme a esta ciudad.

[...] Ajena a las monumentalidades, toda la reputación madrileña, toda su belleza, recaía en sus habitantes, que en aquellos años ya votaban mal pero seguían acogiendo bien. En los camareros de oficio que atendían con presteza pero no eran serviles, en las mil explicaciones, enrevesadas por exageradas, que daba cualquier madrileño a los turistas perdidos para asegurarse de que llegaban a sus destinos, en los otoños del parque del Retiro de criaturas recogiendo hojas muertas del suelo para enseñárselas a desconocidos, en sus tejados negros repletos de mitología a los que nunca se miraba, porque Madrid estaba construida hacia abajo, pensada para mantener los pies en el suelo. Me hacía sonreír la cacofonía de cierres levantándose y gente saludándose a primera hora de la mañana y me conmovía la modestia de lo que podía ofrecer como ciudad, tan lejos de otras mejor dispuestas, y su necesidad infantil de cautivar a quien la transitase. Solía volver caminando a casa porque amaba Madrid, me reconocía en lo difícil que era percibir su verdad, en su encanto esquivo y en lo conmovedores que podían ser sus recovecos. Una muere madrileña del mismo modo que muere trans. Por mucho que se empeñe en negarlo.

⭐ Como no quiero hacerte leer más, te dejo con este podcast de episodios breves, brevísimos, de la mano de Lola Lapaz. En Covers a morir encontrarás canciones originales acompañadas de una cover muy especial, sin demasiada palabrería y con las explicaciones justas.

Este episodio, centrado en Famous Blue Raincoat (1971), de Leonard Cohen, nos presenta la preciosa y melancólica versión de Christina Rosenvinge (una de mis personas favoritas del mundo entero), Impermeable azul (2007).

Las tres de la noche

Un frío diciembre

Te escribo esta carta

De verbo hiriente.

Aquí en nueva York

Me siento tan libre

Hay música siempre, es increíble.

Eso es todo por hoy, lectora. Desea, desea mucho. No te cortes.